Tagung der Freien Akademie Kunst + Bau am 19. März 2025

Am Mittwoch, dem 19. März, fand im Fritz-Löffler-Saal des Dresdner Kulturrathauses eine Tagung zu Künstlerhäusern statt, an der ich teilgenommen habe:

_

„Künstlerhäuser – lebendige Kulturorte von morgen?“

Zukunftsperspektiven und denkmalgerechte Erhaltungskonzepte im Spannungsfeld von gesellschaftlichem Wandel und haushaltspolitischem Druck in Ländern und Kommunen.

_

Diese Tagung wurde von der Freien Akademie Kunst + Bau e. V. in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Bildende Kunst Sachsen e. V. organisiert und war der Auftakt für die 100-Jahr-Feierlichkeiten des Atelierhauses Kunst + Bau.

_

_

_

Nach der Begrüßung durch die Moderatorin Sophia Kontos und Janina Kracht (Freie Akademie) und einem Grußwort der Dresdner Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch gab es vor der Mittagspause drei inhaltliche Beiträge: Jakoba Kracht stellte das Atelierhauses Kunst + Bau vor, Tanja Scheffler hielt eine Keynote (für den erkrankten Martin Neubacher, Netzwerk ostmodern) zum Thema „Künstlerhäuser“ und anschließend einen Vortrag über das Haus des Bildhauers Otto Herbert Hajek in Stuttgart.

Am Nachmittag ging es mit der Vorstellung von drei Künstlerhäusern weiter: Franziska Fuchsius sprach über das Künstlerhaus Maetzel in Hamburg-Volksdorf, Frank Brinkmann über die Schaddelmühle bei Grimma und Martin Rohmer über das Residenzprogramm der Stadt München.

An beide Blöcke schloss sich jeweils eine Diskussionsrunde an. Am Abend gab es auch noch die Möglichkeit, sich das Atelierhaus Kunst + Bau vor Ort anzusehen.

_

Alle diese Beiträge waren äußerst spannend, weswegen sie hier kurz zusammengefasst werden sollen:

_

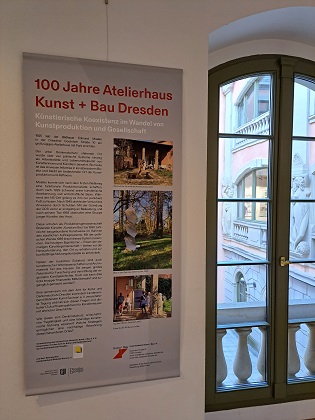

Jakoba Kracht (Dresden): Atelierhaus Kunst + Bau – 100 Jahre künstlerische Koexistenz im Wandel von Kunstproduktion und Gesellschaft.

Das Atelierhaus befindet sich in der Gostritzer Str. 10 in Dresden-Mockritz. Es wurde von dem Bildhauer Edmund Moeller (s. hier und Wikipedia) in den 1920er Jahren gebaut und von ihm und seiner Familie bis zu seinem Tod 1958 bewohnt. Danach fiel es an die Stadt Dresden, die den Erwerb durch die Produktionsgenossenschaft Kunst am Bau ermöglichte. Diese war kurz zuvor von jungen Künstlern gegründet worden. Ab 1999 wurde deren Konzept und Arbeitsweise weiterentwickelt. Federführend sind dabei die beiden Töchter des langjährigen Genossenschaftsmitglieds Friedrich Kracht, Janina und Jakuba Kracht. Das Anwesen wird als ein Dresdner Kulturort betrieben.

_

Tanja Scheffler (Dresden)

Tanja Scheffler führte in ihrem Vortrag verschiedene Beispiele von Künstlerhäusern auf und gab damit einen Einblick in Umstände, die den Erfolg oder Misserfolg für die Bewahrung eines solchen Kulturortes bewirken. Ihre Beispiele waren:

– das Georg-Kolbe-Museum in Berlin-Westend

– das Kunsthaus Dahlem (Arno Breker und Bernhard Heiliger)

– das (inzwischen abgerissene) Haus von Marlene Moeschke-Poelzig und Hans Poelzig in Berlin-Westend

– das Josef-Hegenbarth-Archiv in Dresden-Loschwitz, das zum Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört,

– das Atelierhaus der Grafikerin und Kinderbuchillustratorin Regine Heinecke bzw. Grube-Heinecke in Bobenneukirchen (ihr Nachlass befindet sich im Schloss Voigtsberg, das Haus ist auf Grund seiner Lage schlecht zu vermarkten),

– das aus immobilienspekulativen Gründen abgebrannte historische Wohnhaus der Designerin Gertrud Kleinhempel in Altenhagen-Ahrenshoop

– das Atelierhaus der Bildhauerin Ruthild Hahne in Berlin-Pankow (Teil des so genannten Intelligenzwohnungsbaus in der DDR, ein Lageplan der betreffenden Siedlung in Pankow ist unter https://www.max-lingner-stiftung.de/intelligenzsiedlungen zu finden.)

_

Tanja Scheffler (Dresden): O. H. Hajeks Künstlerhaus – die (denkmalgeschützte) Ruine am Hasenberg in Stuttgart

In Ihrem zweiten Beitrag ging Tanja Scheffler näher auf die Villa von Otto Herbert Hajek in Stuttgart ein. Dies ist ein besonders eindrucksvoller Fall, wie ein kunst-, sozial- und kulturhistorisch eigenwilliger und aussagekräftiger Ort verloren gehen kann.

_

Diskussion: Dr. David Klein (Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalschutz Dresden), Janina Kracht, Tanja Scheffler, Ute Hartwig-Schulz (Landesverband Bildende Kunst Sachsen)

In der angeregten Diskussion ermunterte u. a. Herr Klein zur Aktivität aus der Bevölkerung, um Projekte anzuregen und umzusetzen, und dazu Kontakt mit den zuständigen Stellen aufzunehmen. In einem Publikumsbeitrag habe ich in diesem Zusammenhang auf die oft bestehende Lücke zwischen Verwaltung und privater Initiative hingewiesen.

_

Franziska Fuchsius (Hamburg): Künstlerhaus Maetzel – Denkmal. Stiftung, zukünftige Nutzung

Das Künstlerhaus Maetzel ist das von dem Ehepaar Emil Maetzel (Architekt und Bildhauer) und Dorothea Maetzel-Johannsen (Malerin) erbaute und von ihnen sowie ihrer Tochter, der Keramikerin Monika Maetzel, genutzte Haus in Hamburg-Volksdorf. Es wird seit einigen Jahren als Erinnerungs- und Zukunftsort erhalten und entwickelt.

_

Frank Brinkmann (Colditz): Kulturförderverein Schaddelmühle e. V.

Die ehemalige Wassermühle Schaddelmühle befindet sich im Muldental unweit von Grimma. Seit den 1970er Jahren wird sie von dem Kollegium Bildender Künstler Schaddelmühle nach und nach ausgebaut und genutzt.

_

Dr. Martin Rohmer (München): Von der Villa zum Residenzprogramm, von der Garage zum Atelier: Erfolge, Herausforderungen und Zukunftsträume am Beispiel der Villa Waldberta und Ebenböckhaus (Stadt München)

Die Stadt München betreibt ein anspruchsvolles Artist-in-Residence-Programm, für das sie zwei Häuser mit Wohnungen betreibt: Das Haus Ebenböck in München-Pasing und die Villa Waldberta in Feldafing am Starnberger See.

_

Diskussion: Janina Kracht, Ute Hartwig-Schulz, Franziska Fuchsius, Frank Brinkmann, Martin Rohmer, Tanja Scheffler

Die abschließende Diskussionsrunde befasste sich mit den Herausforderungen und Bedürfnissen/Wünschen von Projekten, insbesondere nach den Erfahrungen der Teilnehmer*innen.

_

Führung durch das Atelierhaus Kunst + Bau

Dem Vortrags- und Diskussionsprogramm am Tag schloss sich am frühen Abend eine Besichtigung des Atelierhauses Kunst + Bau mit anschließender Gesprächsrunde an. Wir konnten einen Blick in die Baulichkeiten sowie auf die vielfältigen Skulpturen und skulpturalen Arbeiten von Edmund Moeller und den Mitgliedern der PG Kunst am Bau werfen.

_

Ein wirklich interessanter Themenstrang, der sich parallel zu dem der Darstellung und den Erfahrungen der vorgestellten Häuser ergab, war die Rolle von Frauen als Künstlerinnen im Laufe des 20. Jahrhunderts. Diese entwickelte sich von einem weitgehenden Verbot künstlerischer Betätigung über verschiedene Formen des Umgangs von Frauen mit ihrer jeweiligen Situation bis hin zu verbesserten aber noch nicht umfassend guten Bedingungen in der Zeit der DDR und danach. Z. B. ist der Umstand bemerkenswert, dass sich die Häuser von Künstlerinnen, wenn sie es in ihrer Biographie soweit bringen konnten, eigene „Künstlerinnenhäuser“ einzurichten, mitunter deswegen nicht über ihr Leben hinaus erhalten haben, weil die betreffenden Frauen auf Grund ihrer Tätigkeit keine Kinder und also Erben hatten, die sich dafür einsetzten oder ggf. die Beziehung zu ihren Kindern solcher Art war, dass diese sich nicht einsetzen wollten.

_

Im Verlauf des Vortragsprogramms bildete sich außerdem die Frage heraus, was ein Künstlerhaus ist. Dazu gibt es drei Antworten, die mehr oder weniger erfüllt sein können:

– Das Haus eine*r Künstler*in

– Ein Haus, in dem Künstler*innen wirken

– Ein von eine*r Künstler*in gestaltetes Haus

Der Tag bot Beispiele für alle diese Aspekte.

Für uns stellt sich demnach die Frage, ob und in welcher Weise das HausBoden ein Künstlerhaus ist. Auf jeden Fall steht fest: Das HausBoden ist mehr als ein Künstlerhaus, da in ihm auch andere Persönlichkeiten wirkten und zu seinen Beständen auch andere als künstlerische Gegenstände gehören und es auch für andere als künstlerische Themen steht. Und es ist es sicher kein Künstlerhaus in dem Sinne, dass es von einer bestimmten Künstlerpersönlichkeit maßgeblich geprägt wurde. Aber es umfasst drei künstlerische Nachlässe und fasst die Biographien dieser Künstlerpersönlichkeiten in ihren soziokulturellen Kontaxt. Außerdem ist seine Ausstattung intensiv durch das Kunstschaffen geprägt. Und nicht zuletzt sind vielle Problemstellungen, mit denen sich das HausBoden konfrontiert sieht, ähnlich bis gleich denen anderer Häuser wie auch der auf der Tagung vorgestellten Projekte.

_

Über die bisher genannten Namen hinaus bot der Tag auch die Gelegenheit, den Kontakt zu weiteren Personen der Denkmal- und Kulturarbeit aufzunehmen bzw. zu pflegen, so dem Bildhauer Thomas Linde, Juliane Gatomski vom Robert-Sterl-Haus, Lena Sommer von der Landauer Kunststiftung/Strieffler-Stiftung, Josephine Dreßler vom Landesamt für Denkmalschutz Sachsen und dem Architekten Andreas Hirt vom Denkmalnetz Sachsen.

_

Am kommenden Wochenende steht nun die Jahrestagung des Sächsischen Museumsbundes an.

_

Hier ein paar Eindrücke vom Atelierhaus Kunst + Bau: